学校ブログ

雨も楽しい! 梅雨の図書室

四季折々の季節感を感じることができる本校の図書室です。

読書普及員の先生や図書ボランティアさんに感謝、感謝です。

今年は雨が少なく、6月から真夏の気温となっている梅雨です。

エアコンが学校に無かった時代が、今では考えられません。

梅雨の季節感を感じることができる図書室をのぞいてみませんか?

図書ボランティアにご興味のある方は、山目小(23-2257)

地域コーディネーターまでご連絡ください。

救命講習会を行ないました

職業がら、救命講習は何度も受けてきましたが、毎回、少しづつ内容が見直されています。

大切なのは「講習を繰り返し受けて、慣れておくこと」

そして、万が一の時「誰か任せではなく、自分が救命に取り組む意識をもつこと」

1秒でも早い胸骨圧迫(心臓マッサージ)が命を守り、後遺症を少なくしますから。

今回は、たくさんの皆さんが親子で講習を受けることができました。

運営いただいたPTA安全員会の皆様に感謝申し上げます。

トマトできたよ! アサガオももうすぐ!

1年生はアサガオ、2年生はトマトを育てています。

6月の暑さもあるのか、例年より早めにトマトが赤くなったり

アサガオの花が咲いたりしています。

オレンジのトマトが3つ並んだ様子は、まるで「〇〇〇〇マウス」!

真っ赤なトマトも、とてもおいしそうですね。

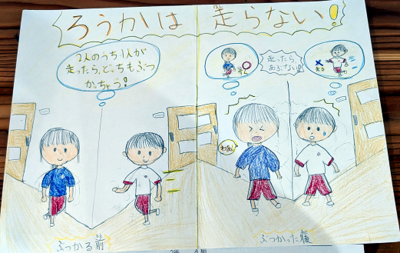

児童会 廊下歩行ポスターコンクール

6・7月 児童会生活目標は

「安全なろうか歩行を守り、静かな校内生活をおくろう」です。

これに合わせ、児童会では、廊下歩行ポスターコンクールを行ない、

先日、最高賞の児童会長賞や金賞、銀賞の受賞作品が決まりました。

ここでは、児童会長賞と金賞の作品を紹介します。

★ 児童会長賞 ★

★ 金賞 ★

がんばれ!陸上選手 そして台湾からようこそ!

明日にせまった陸上記録会の壮行会を行ないました。

選手一人一人の返事や代表あいさつに、強い意気込みを感じました。

会場に行くのは、5・6年の選手と6年生の応援団だけですが、

全校みんなで応援しています!がんばれ!陸上選手!

そして、今日から1学期末まで、聴講生として山目小で学習する6年生も紹介しました。

いつも通学している台湾の学校はすでに夏休み。1カ月ほどの短い間ですが、

日本の学校や文化を楽しんでほしいと思います。

親子で楽しみました キンボール

6月20日(金)4学年のPTA親子行事が行われ、

親子でキンボールを楽しみました。

ボールを突いてとばしたり、チームみんなでキャッチしたりと

やり方もルールも簡単なのですが、チームみんなで協力しないと

なかなかうまくあやつれないのが、キンボールの楽しさです。

この日はとても暑い日でしたが、体育館は親子の笑顔であふれました。

今日の給食 救給カレー!

今日の給食には、ご飯もパンもありません。スープやお味噌汁もありません。

レトルトの「救給カレー」(きゅうきゅうカレー)がメインでした。

この「救給カレー」は、災害発生や給食施設の故障等で、

給食が提供できない場合を想定し、給食センターが備蓄しているものです。

災害時にも、食物アレルギーの心配がなく、温めなくても食べられる

栄養バランの良いものを、との願いから開発された「ご飯入りカレー」です。

3年6カ月の賞味期限切れが迫り、防災への意識向上も目的に提供されたメニューです。

子供たちの中には「うちでも備蓄しています」「ローリングストックですよね」と、

なかなかの防災通も!おうちの方の防災意識が、お子さんにもしっかり伝わっています。

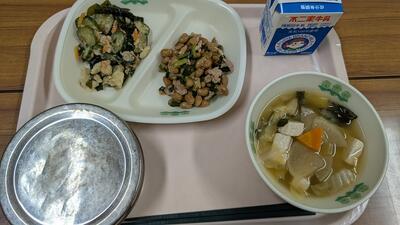

Can you eat nattou?

今日の給食メニューは、年に何度か登場する”スタミナ納豆”!

地元産の超大粒の納豆に、ニラ、ネギ、ニンニク、豚肉が入り

ゴマ油とトウバンジャンで味付けされています。

名前のとおり、スタミナが付きそうなメニューです。

大好きな子供たちがたくさんいて、ご飯にのせてモリモリ食べています。

気になったのは、アメリカ出身のALTの先生です。

校長 Can you eat nattou? (納豆食べられますか?)

ALT I can eat anattou a little.(少しなら食べられます。)

校長 無理しないでくださいね。(日本語かよ(笑))

プール学習スタート!!

ぬれた体に風が当たると、「ちょっと寒い」と感じる日したが、

子供たちは1年ぶりのプールを楽しんでいました。

大プールデビューの3年生が、今年のプール学習トップバッターでした。

「こわくないですか?」とたずねてみると、

「2年生で大プール探検をしていたので、大丈夫です!」と頼もしい返事。

それでも、水やプールが苦手な子もいますので、

3年生の場合は、小プールも使ったり、浮き具も使ったり、楽しいゲームをしたりしながら、

水遊びや水泳の楽しさにふれさせたいと思います。

泳ぎや水が苦手でも大丈夫!少しずつ「水と友達」になれるように、指導してまいります。

ワクワクのお店屋さんごっこ

ことり2組の研究授業が行われました。

今回は、お買い物の学習をする生活単元学習でした。

「いらっしゃいませ」「いいお肉ありますよ」

「ローストビーフをください」

「300円です」「ちょうどいただきます」

「またお待ちしています」

楽しいやり取りがひびきます。こんなにお話ができたのかと驚きます。

また、お金のやり取りも正しく、とても上手です。

子供たちにとって、とても興味のあるお買い物。

これなら、本当のお店でもお買い物ができそうです。

初めての体験いっぱい 1年生

入学して早2か月、1年生も小学校に慣れてきました。

大人が思う以上に、1年生にはできることがたくさんあります。

いつまでも「できないだろう」「やってあげた方がいい」ではなく、

「一人前扱いして仕事を頼む」「出来栄えより、子供なりのがんばりをほめる」ことが

子供の成長にとって、とても大事な大人の関わりだそうです。

学級では、いよいよ係活動に挑戦。自分たちの学級のことは自分でするのです。

そして、間もなくプール学習にも挑戦します。

水と友達になって楽しく水遊び、そのためにも先生のお話をよく聴き、自分で命を守れるように!

いろんな初めての体験から、ぐんぐん力を伸ばしていく1年生です。

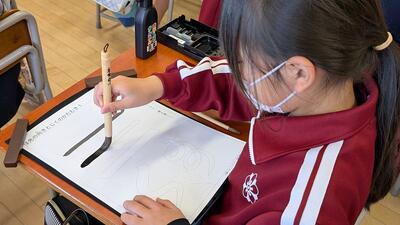

6年理科 自由進度学習

6年生は、理科「物の燃え方と空気」の学習で、自由進度学習に取り組んでいます。

単元の一部において、実験や観察、調べ学習について、児童個々が選んだ計画をもとに

自分で学びを進めていくものです。

教室で資料や動画から調べ、タブレットにまとめている児童もいれば、

理科室で燃焼実験に取り組んでいる児童もいます。

どの子も、お客さんではなく「自分事として」学ぶ様子が印象的です。

バラバラでは「経験できないことはないか?」が心配ですが、

学習計画をすべて完了すれば、取りこぼしがないように準備されています。

また、実験結果や調べ学習の成果は、ロイロノートで先生に提出されているので、

間違いがあれば、教師から実験や調べ学習のやり直しを促します。

その際、他の児童とのかかわりをつないだり、促したりすることも、この学習のメリットです。

教師は教えることももちろんありますが、

主として、個々の学びと集団としての学びのコーディネートをしています。

「教えてもらう、みんなに合わせる学び」から「自分で決めて進める学び」への転換を目指しています。

自分で考え命を守る 予告なし訓練

「予告なし避難訓練」を行ないました。

想定は、業間時間の大きな地震の発生です。

業間時間ですから、校庭で遊んでいる子もいれば、教室や図書室で過ごしている子もいます。

廊下や階段を歩いている子、トイレにいる子などなど・・・。

予告はしていませんが、「先生と一緒にいない場合の地震や火災避難の仕方」を思い出し、

子供たちは地震発生時の初期行動をとっていました。

大事なのは、「倒れてこない、落ちてこない場所」を子供自身が見つけ出し、

ゆれが収まるのをしゃがんで待つこと。

集団パニックを防いだり、必要な情報を得たりするためにも、話をしないことも大切です。

ことり1組 梅の実の収穫

校門付近で、ことり1組のみんなが、梅の実の収穫をしていました。

たまたま学校にいらしていた3代前の元校長先生が話されました。

「あの梅の木は、私が植えたんですよ」

何という偶然。元校長先生もうれしいそうです。

棒を使った収穫作業は、どんどん技が上達しています。

6年生は、ビリヤードの達人のように棒を操り、

次々に梅の実を落としていました。

収穫した実は「梅ジュース」にするそうです。いいですね。

出た出た!芽が出た!

「先生! 出た出た! 出た出た!」

登校したての1年生が、アサガオの芽を見つけて、声を上げながら、小躍りしています。

うれしさが体中からわき出しています。

1年生の子供たちは、自分で植えたアサガオの種に、毎日水をあげてきました。

そして、毎日、植木鉢をじっくりじっくりのぞき込んできました。

朝、ニョッコリと姿を現したアサガオの芽に、それはそれは大喜びです。

「でも、何で、まだ芽が出ないのもあるのかな?」

授業で取り上げたい、いい疑問です!

大人や上の学年の子がすっかり気付けなくなったことでも

1年生は見つけちゃいますから・・・😊

子供が進める「縦割り活動」のよさ

異なる学年の子供たちが交流する「縦割り活動」を年数回行っています。

1年生と6年生、2年生と4年生、3年生と5年生がペアの班になっています。

今年初めての活動では、顔合わせの後、しりとりや新聞紙乗りゲームなどを楽しみました。

どの班でも、どちらの学年も楽しんでいる様子がたくさん見えました。

上の学年はリーダーシップや優しさを、下の学年はお兄さんお姉さんの言うことを聞いて。

子供に任せ、決めさせ、実行させる体験は、とても大切ですね。

最後まで全力!山目小 運動会

最終種目の高学年リレー。青組アンカーが最後の最後に逆転の1位となる

運動会のしめくくりとなりました。

赤295点、白383点と大きな差がつきましたが、

どちらの組も、最後まで全力の競技に演技、応援を繰り広げてくれました。

厚い雲に覆われ、風が吹くとても寒い一日になりました。

それでも、子供たちのがんばりに、清々しい気持ちでいっぱいになった運動会でした。

おうちの皆様のご声援と拍手、ありがとうございました。

追伸 昨年に引き続き、たくさんの中学生が、運動会の後片付けを手伝ってくれました。

優しく頼もしく成長した中学生に、うれしさで涙が流れてきます・・・

ありがとう

明日天気になあれ! 5/24(土)大運動会

「明日 天気になあれ!」

子供の頃、運動会や遠足などの度、みんなで声に出していたことを

なつかしく思い出します。靴をとばして、お天気占いもしましたね。

でも、温暖化や熱中症の危険のため、最近では心の中でこんな風に言っています。

「ほどほどの天気になあれ!」「できれば曇りますように!」

ことり学級の窓際に、てるてる坊主が飾ってありました。

明日、子供たちが楽しみにしている運動会ができますように!

がんばる子みんなに、大きな声援と拍手がおこる運動会になりますように!

いいぞ!全力の競技・演技 しかし課題も!

24日(土)の運動会に向けた総練習を行いました。

プログラムや係活動等、全体の流れを確かめることができました。

勝っても負けても、全力で競技や演技に臨む子供たちの姿を

本番も見ていただくことができそうです。

特に、6年生の応援合戦での全員の集中力には、心がふるえました。

一方、課題もありました。開閉会式でも口を閉じることができず

おしゃべりする子や体を動かし続ける子がいたこと。

「心のスイッチ」の切替は、運動会に限らず大切にしたい「生きる力」ですから。

よく見るよく聴く いいね!ことり1年生

ことり(特別支援学団)1年生の成長が素晴らしいです。

入学したての4月はじめは、椅子に座ったり、お話する人に目を向けたり

口を閉じてお話を聞いたりが、なかなか難しい1年生もいました。

でも、今日の「アサガオの種まき」の学習では、

たった1カ月で、よく見る、よく聴く1年生に大成長!!

子供たちの注目のさせ方や、言葉より見て理解させる先生の働きかけの素晴らしさ。

そして、上の学年のお兄さんお姉さんの優しいお世話。うれしいですね。

「なるほど!これなら1カ月で、よく見るよく聴く1年生に成長できる」

「運動会も楽しみだな!」と、感じました。

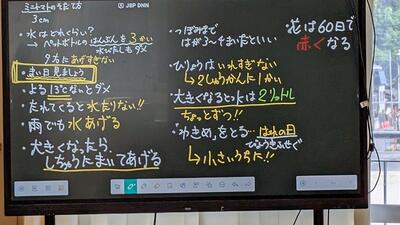

「毎日見てあげること」が一番大切

JAの方による「ミニトマト教室」が行われ、

一人一鉢のミニトマトを栽培する2年生が講習を受けました。

お話で印象的だったのは「毎日、ミニトマトを見てあげることが一番大切」ということ。

あるトマト農家では、毎日3,000株ものトマトを見ているそうです。すごい!

水やりも肥料も、脇芽欠きももちろん大切。しかし、その前に・・・

元気に育っているかな? 病気になっていないかな?

花やトマトはどうなっているかな?

毎日、目をかけてあげることは、どんな植物でも動物でも、

そして子育てや仕事の人材育成でも、変わらない大切なことですね。

毎日見て、お世話をして、実ったミニトマトをニコニコおうちに持ち帰る。

そして、おうちの人と「おいしいね!」と一緒に食べる。

そんな2年生のミニトマト生活を期待したいですね。

暑さに負けずソーラン!ソーラン!

6校時、校庭から「ソーラン!ソーラン!」の掛け声が響いてきました。

今日の一関市は最高気温が28度と暑い一日でした。

しかも、6時間目にも関わらず、

4年生の子供たちの元気な声。運動会に向けたやる気を感じますね。

もちろん、途中の水分補給や健康観察も取り組んでいます。

来週の取組を経て、24日(土)が運動会本番です。

元気に運動会に参加できるよう、この土日の健康管理もよろしくお願いいたします。

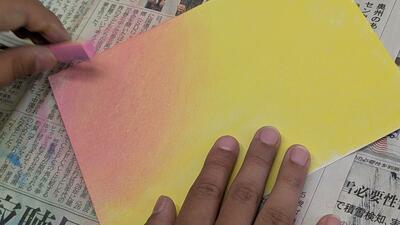

絵の具以外の色で気持ちを表そう!

5年生の図工の授業をのぞいてみました。

A5版ほどの画用紙に、様々な色の世界が描かれています。

今日の学習は、「絵の具以外の色で気持ちを表そう!」

チョークや色鉛筆、クレヨンの色を指でこすってグラデーションにしたり、

ラメ入りのジェルでキラキラの画面にしたり、一人一人の思いで工夫しています。

「絵の具以外の色」での創作体験で、また一つ、絵で表現する引き出しが増えましたね。

指導する先生の構想と子供への投げかけのよさも、子供の意欲を引き出していました。

しっかりわたすぞ! 低学年リレー練習

昼休みを削っての練習ですが、さすがにリレー選手は、胸をはって取り組んでいます。

今日はバトンの渡し方、受け取り方の練習です。

一人で走る徒競走と違い、リレーの楽しさは、

何と言ってもバトンパスを伴うッドヒートです。

落とさず確実にバトンを引き継ぐこと、

そして、スピードを落とさずバトンパスをすることです。

がんばれ!リレー選手!勝っても負けても、最後まで全力で!

”スマイル” 今年の児童会スローガン

今朝の児童朝会では、児童会リーダーの執行委員会から、

今年度の児童会スローガンが発表されました。

心 スマイル ~ 自分からみんなへ 思いやりあふれる山小 ~

そして今年は、こんな3つの姿を目指したいというお話がありました。

① 自分からみんなに、思いやりをもって接する山小を目指したい

② 思いやりによる笑顔がたくさんあふれる山小を目指したい

③ みんなで心を一つにして、何事にも挑戦する山小を目指したい

誰かに求めるのではなく、自分からみんなに思いやりの気持ちをもつこと。

気持ちだけで終わらせず、相手を思う行動をすることで、笑顔にできること。

思いやりと笑顔いっぱいの山目小だから、みんなで心を一つに挑戦できること。

大人も見習いたい素晴らしいスローガンです!

うわさのプログラム「今週の山目小」

毎週金曜、昼の校内放送で、生徒指導担当の先生がこんなお話をしてくださっています。

「連休明けでしたが、元気に登校することができました」

「休み時間に校庭で、元気いっぱい遊ぶ子が多いことも、とてもよいですね」

「日差しが強くなってきたので、帽子をかぶって遊びましょう」

「休み時間のはじめと終わり、廊下や階段を走ってしまう人がいます。気をつけましょう」

明るいあいさつができる子など、子供たちのよい姿やがんばりもお知らせしてくださっています。

実は、来客や電話対応が多い校長室には、昼の放送は流れていません。

うわさのプログラム「今週の山目小」を、放送室をたずねて、初めて聞くことができました。

生徒指導の先生、ありがとうございます!

生徒指導の先生、写真のようにマイクで話しながら、左手には小さなオルゴールを持っています。

校歌のオルゴールを流しながらの放送も、とてもいいですよねー😊

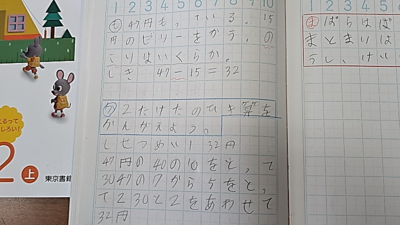

計算方法、説明できるかな?

2年生の算数で、「2桁―2桁」(何十何 引く 何十何)の学習をしていました。

問題は、次の通りです。

47円もっていて、15円のゼリーを1個買いました。

お金の残りはいくらでしょうか?

「残り」を求める計算なので、引き算を使うことに子供たちはすぐに気づき、

式は 47-15=32 答え32円であることも求めることができました。

さらに、先生はこうたずねます。

「では、何十引く何十をどんな順番で計算しましたか?」

「説明してみてください」

子供たちの説明をもとに、先生が黒板で確かめていきます。

「47を40と7、15を10と5に分けて考えるんだね」

「そして、1の位は 7-5=2」

「十の位は 40-10=30」

「30と2で、答え32ですね」

答えを求めるだけでなく、考える手順を説明できることが、今、求められています。

「どんな方法や順番で解決するか?」「もっと簡単な方法は?」

このような考え方と説明の表現力が求められています。

乗れば乗るほど上達 自転車教室

3・5年生の自転車交通安全教室を行ないました。

子供によりますが、3年生は自転車の取り回しやスタンド操作も未熟です。

5年生はさすがに体も大きく、自転車の操作にも慣れています。

交通指導員さんからは、こんなお話をお聞きすることができました。

〇自転車は、乗れば乗るほど運転操作が上達します。

〇しかし、交通ルールを学ばないと安全には乗れません。

〇体と自転車の大きさ、サドルの高さが合っていない子が多く見られました。

大き過ぎるのも、小さすぎるのも危険です。

〇ヘルメットの正しいかぶり方にも気をつけてほしいです。

広い校庭での自転車教室は、子供たちはとても楽しかったようです。

それでも、自転車は命にかかわります。ぜひ、ご家庭でも、お子さんとの自転車の整備や

練習に取り組んでいただければと思います。

みんなの6年間 ”2億円”

1月間で 77,000円

1年間で 928,000円

6年間で 5568、000円

学級35名分だと 約2億円 さて、これはいったい何の金額でしょう?

答えは、小学生の学校教育に必要な費用です。

これは、一関地区法人会の皆さんにおいでいただき、6年生が租税教室で教えていただいたことです。

他にも、山目小学校の校舎(体育館を除く)の建築費用は、約22億円。

税金の仕組みがないと、個人で教科書代や義務教育費も出さなければならないこと。

ゴミの回収もできないため、まちじゅうがゴミだらけになるなど、

私たちのくらしが税金で成り立っていることを学びました。

ちなみに調べてみると、日本の教育予算は全体の8%で、OECD加盟国36か国中

下から3番目に低い数値なのだそうです。

1・2年生が仲良く学校探検・・・でも・・・

1年生もすっかり小学校生活に慣れてきました。

今日は、1・2年生が仲良く学校探検をしていました。

「職員室に入る時は、〇年〇組の〇〇〇〇と、挨拶してからね!」

「ここに、お手紙の箱があるんだよ!」

「廊下は静かに歩くんだよ!」

すっかりお兄さんお姉さんになった2年生が、ていねいに1年生に教えてあげています。

子供同士の学び合いは、大人の指導をはるかに超える教育効果です。

しかし残念なのは、探検先の職員室には先生が誰もいないこと。

せっかく探検に来たのに、相手をしてあげられないのはとても残念・・・。

授業で忙しいのはもちろんですが、個別の対応が必要な児童への付き添いや

欠席連絡のない家庭への確認や家庭訪問、担任が出張中の学級の指導等々で出はらっているのです。

やむを得ないのですが、これが多くの学校の現実だと思います。

出勤してから子供たちが帰る4時過ぎまで、授業はもちろん、給食も掃除も昼休み時間も・・・

休憩もトイレに行く間も惜しんで子供たちに寄り添い続ける先生方に感謝、感謝です。

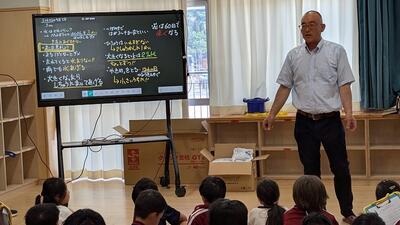

3年生初めての習字 5年生字が上手です

みんな目がキラキラに輝いています。

なぜなら、今日、初めての習字(毛筆)に挑戦するからです。

先生のお話をよく聞いて、一筆目を書き入れました。

この学級には、ペルーとアルゼンチンの子も3名います。

この子たちの目も、他の以上にキラッキラでしたね☆

そして驚いたのが、そのあと訪ねた5年生教室で見た文字の美しさ。

きれいな字は一生の宝ですから。うらやましいですね。

うれしそうな子供たち 授業参観

お父さんやお母さん、おうちの方々に授業を見ていただき、

どの学年でも、うれしそうな子供たちが印象的でした。

今年度1回目の授業参観、PTA総会、

懇談会にご来校いただき、ありがとうございました。

参観が始まる30分以上前には、駐車場が満車、教室も満員状態。

おうちの皆様の学校への関心の高さを、ありがたく思いました。

PTA総会と懇談会にも多数ご参加いただきましたし、

新任の教職員の歓迎セレモニーまでしていただきました。

本当にありがとうございました。

子供が自分で命を守る 交通安全教室

「交通事故から命を守るのは、誰ですか?」

毎年、交通安全教室で呼びかけてきたことです。

おまわりさんも、おうちの人も、先生方も、もちろん子供たちの命を守ります。

しかし、一番大切なのは、「子供が自分で命を守る」ことです。

ある交通指導員さんから伺ったことです。

「小学校入学の時、おうちの人と一緒に通学路を歩き、危険を確かめるのが一番大事」

「自分で歩いて登校する子は、信号の見方や横断の仕方が分かっている」

「気をつけたいのは、大人だけ安全確認をしてしまうこと」

「子供に安全確認の力がつきません」「大人任せの子供にしてはいけません」

「しかたなく車通学でも、途中で車をおろして、歩かせたいですよね」

街灯ライトアップ 山目小の夜桜

校門付近にある桜が満開を迎えました。

昼の桜も見事ですが、

実は本校の桜、近くの街灯で偶然にライトアップされて、夜桜もきれいです。

さらに、体育館側に設置された「友情の像」(昭和53年度卒業記念)も

街灯にライトアップされて、友達二人の友情が浮かび上がって見えてきます。

よろしくね 1年生を迎える会 新ALT紹介

全校児童を前に、入学したばかりの1年生は少し恥ずかしそう。

2から6年生は、かわいい1年生を前に、ちょっとお姉さんお兄さん気分です?

一つ年上の2年生からは、昨年自分たちで育てたアサガオの種がプレゼントされました。

今回の「1年生を迎える会」のように、全校児童が顔を合わせることができることは、

コロナ禍の頃をふりかえると、「当たり前のようですが、とてもありがたいこと」です。

子供たちが直接向き合えることは、1年生にとっても上級生にとっても、大切なことですね。

そして、今日から授業が始まるALTの先生の紹介もしました。

子供たちにとっても、ALTの先生にとっても楽しい英語の学習ができるといいですね!

自分の命は自分で守る 避難訓練

今年度1回目の避難訓練を行いました。

入学や進級で教室が変わり、避難経路もかわっています。

今日の訓練のねらいは、次の2でした。

① 大きな地震が起こった場合は、机の下や物が落ちてこない

倒れてこない場所で、ゆれが収まるのを待つこと

「サルのポーズ」や「ダンゴムシのポーズで

② 基本の避難経路を使って校庭に避難すること

合言葉は「おはしも」

おさない はしらない しゃべらない もどらない

1年生 お話しっかり聴くことができます

入学3日目の朝も、1年生教室では、絵本の読み聞かせが行われてました。

担任の先生が絵本を読みだすと、子供たちはまさに「すーっ」と本に引き込まれていきます。

絵本の力は、本当に偉大です!

乳児期から本に親しんできた子の創造力や言葉の力が高いのも納得です。

読み聞かせに集中することで、心が落ち着き、先生や友達の話しや表情にも気持ちが向きます。

動画にも子供たちは引き込まれますが、絵本とは違い、

内容を頭の中で想像する楽しさには結び付きにくいのでしょうね。

お話をしっかり聴くことのできる1年生に拍手です。

まずは安全第一!子供が自分で安全を確かめるように

1年生にとって初めての授業日でした。

きょうだいと登校する1年生、近所のお兄さんお姉さんと登校する1年生、

おうちの方と登校する1年生など、歩いて登校する1年生が多くいました。

歩きながら安全確認の仕方も教えてもらっていました。

そして、今日から3日間、下校引率による安全指導をしています。

実際に通学路を歩いて下校することで、道路の横断の仕方や信号の見方、

コンビニ駐車場等での車への注意の仕方などを確かめています。

大事なのは「子供が自分で安全を確かめ、安全な行動をとれるようにすること」です。

お返事、あいさつ上手です!入学式

65名の1年生が入学しました。

大きなランドセルには、小学校に入学する希望がつまっています。

校長や市長さんのお話に、「はいっ!」「ありがとうございます」と

返事やあいさつがとても上手にできる1年生です。

まずは交通安全に気をつけて登下校できるよう、明日からの下校引率と

朝の交通安全指導に努めてまいります。

新学期を新しい気持ちで!

朝、学級がえがあった子供たちの歓声が、昇降口にひびきました。

新しく赴任された14名の先生方の紹介式。期待いっぱいの表情で先生方を見つめる

子供たちの表情が印象的でした。

もちろん、担任発表では、子供たちの興奮が最高潮でしたね。

自分も、そしておそらく皆さんも小学生の頃、こんな感じだったでしょうね。

新学期を迎え、ワクワクとドキドキの入り混じる一日目でした。

子供たちがますますワクワクする毎日に、

そしてドキドキも力にできるよう、指導してまいります。

新6年生ありがとう! 新学期準備

お話をよく聞き、よく働く6年生、ニコニコ働く6年生の姿に

「この1年も大丈夫!」と感じた時間でした。

来週7日(月)からの新学期を前に、新6年生の皆さんによる準備作業を行いました。

友達との再会を喜び、見慣れぬ新任の先生方にチラチラと視線を向けながら、

短い時間でしたが、とてもよく働いてくれました。

「入学してくる1年生のお世話もよろしく!」の校長の話に

ウンウンとうなずく子もいて、うれしさがわき上がってきました。

新学期が楽しみになりました。

どんな先生か、楽しみですね!

学校では、子供たちを迎える新年度準備に取り組んでいます。

今日の午後は、新任の先生方と校舎の戸締りや安全のポイントを確かめる

研修会が行われました。

後ろ姿の先生方(全員ではないですが)・・・どんな先生か、楽しみですね!

そして、きらきらホールには、卒業記念制作の校章も置いてありました。

取付用の金具が届き次第、きらきらホールに展示する予定です。

もうすぐ中学生のみんな!みんなが作ってくれた校章が、いつまでも学校に残りますよ!

ありがとう!そして、もうすぐ始まる中学校生活も楽しみですね!

春先駆けて咲く梅の強さと香高き心を

東京では桜が満開。山目小学校では、校門脇の紅梅が開花しました。

今朝は、青空に紅梅のピンク色がとても映えていました。

本校の校章は梅の花。

学問の神、菅原道真(すがわらのみちざね)公にゆかりがあるとされる蘭梅山(らんばいさん)。

151年前、その蘭梅山のふもとで教育を始めたのが、山目小学校のはじまりでした。

「学問を尊び、風や雪にめげず、春先駆けて咲く梅の強さと香高き心をもってほしい」

このような願いが、梅の校章に込められています。

子供たちをお願いします! 引き継ぎ会

間もなく新年度から山目小学校に来ていただく先生方をお迎えし、引き継ぎ会(校務連絡)を行ないました。

ちなみに、新しく来ていただく先生方は14名です。

それぞれの先生の経験や持ち味を十分に発揮いただいて、山目小の教育をより充実させていきたいと思います。

子供たちの命と心を守るが第一。

そのためにも、教職員が心も体も健康で、働き甲斐のある学校であることが大切だと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

・・・引き継ぎの写真はアップしますが、新任の先生のお顔は、まだないしょでーす!・・・

お別れも生きる力に! 離任式

離任式を行ない、ご退職、ご転任される17名の先生方とお別れしました。

お別れはさみしいのですが、山目小学校で出会ったことも生きる力に、

山目の子もお別れする先生方も、さらに前へと進んでほしいと思います。

思いおこせば2年前、コロナ禍の中、数年ぶりにお別れする先生と子供たちが

一堂に会した離任式を行なうことができ、人と人が触れ合うことの大切さを改めて感じました。

先生と子供が顔を合わせること、声を聞き合うこと、互いに心を寄せることの大切さを

離任式でも確かめることができました。

「お別れも生きる力!」先生方、ありがとうございました!

卒業おめでとう! 笑顔と希望をもって前へ

76名の6年生が、山目小学校を卒業しました。

6年間の自分を見つめ、中学校への希望をふくらます

子供たちの姿に感動をおぼえました。

たった一つの命を大切に、自分の色を輝かせてほしいと思います。

一人一人が違いをもった子供たちでした。自分を大切にすることはもちろんですが

人の気持ちや思いにも心をめぐらせ、みんなにとってよい道を歩んでほしいと思います。

はばたけ、山目の子! がんばれ、山目の子!

1年間の成長の姿 修了式

まさに、1年の成長の姿がよく現れた修了式でした。

学年代表が修了証書を受け取る姿に、子供たちは自分を重ねていました。

校長や児童代表の話に耳を傾け、聞くことができました。

「どうして式は堅苦しいのか?」駆け出しの教員の頃、先輩教員に質問しました。

当時の答えは、このようなものでした。

人生の節目である結婚式やお葬式、そして、入学式や卒業式でも、

式では、お祝いやお悔やみ、次の出発への気持ちに集中させたいもの。

儀式のルールに沿うことで、心を静め、これまでを振り返ったり、

これからを考えたり、支えてくれた人への感謝に思いを焦点化させたいよね。

無駄話やキョロキョロしているようだと、たいていそれは難しいよね。

修了式での子供たちは、1年間をふりかえり、次の学年に向かう姿でした。

交通安全に気をつけて、春休みを過ごしてほしいと思います。

新学期、元気にまた会いましょう。

山火事支援募金 ありがとうございました!

先週、児童会を中心に、大船渡山林火災支援募金を行ないました。

3日間で集まった募金の合計は、教職員の募金と合わせ 99,107円でした。

なぜか、昔の1銭硬貨も1枚募金されていました。なので正確には 99,107円1銭 ですね。

本日、児童会の代表児童から一関市社会福祉協議会の方に引きわたすことができました。

岩手県共同募金会を通じて、被災地のために使っていただけるとのことでした。

募金へのご協力、ありがとうございました。

ジャングルジム大人気! まるでハチの巣

昨日の設置工事が終わり、何と今日からジャングルジムで遊べるようになりました。

「きっと、喜ぶのは低学年の子供たち」と思いきや・・・

中高学年の子供たちも、こぞって遊びに来たものですから、

写真のとおり、まるで「ハチの巣」のよう。

それでも、「降りろよ!」とか「じゃまだ!」とかの声は聞こえず、

笑顔と笑い声でいっぱいです。天気がよく風も強いので花粉も多く飛んでいるはず。

新しい遊具は、子供とって魅力があるんですね。

いいぞ5年生!さすが5年生! 修了式予行

来週火曜18日にせまる修了式の予行を行ないました。

卒業する6年生は修了式に出ません。なので、修了式では、5年生が最高学年です。

節目の式(予行)にふさわしく、1~5年生の児童全員がよい緊張感をもって参加できました。

この引き締まった空気をつくってくれたのは、間違いなく5年生でした。

もうすぐ最高学年になる自覚と態度が、はっきりと見えた予行でした。