2023年6月の記事一覧

ベルマーク贈呈式 ありがとうございます

本日、あいおいニッセイ同和損保様より、ベルマーク30,000点とパーテーション1つを寄贈いただきました。

6年生のベルマーク委員長と児童会長が、児童を代表して受け取りました。

これは、震災後、沿岸の学校支援として、会社が続けられてきた活動だそうです。

沿岸校へのベルマーク寄贈が一段落したことから、今回は内陸の山目小学校に寄贈いただきました。

そして、初めて知ったのですが、こちらの会社の保険証券にもベルマークが付いているのだそうです。

いただいた30,000点のベルマークの使い道、子どもたちと決めていきたいと思います。

一関ケーブルテレビでは、今日の夕方17:30からと、19:30のからのニュースで、

岩手日日新聞では、明日の朝刊で、ベルマーク贈呈式の様子が伝えられるそうです。

アサガオのシチュー??

1年生あるある (^^;)

先 生 「これから、アサガオの支柱を立てます」

1年生 「アサガオのシチュー??」

サインをください 1年生 先生探検

1年生が、先生探検をしています。

今週は、学校にたくさんいる先生方に自己紹介をして、

それぞれの先生方からサインをもらってきています。

「緊張しなくていいよ!」という子もいれば、

「もっと緊張感もって!」と声をかけたくなる子も・・・。

でも、いろいろな子がいるのが、こちらも楽しいですね。

さすが先生方、それぞれの子の様子に合わせて受け止め、声をかけています。

がんばれ!1年生探検隊!

教えるから、子どもが学ぶへ

3年生の算数をのぞいてみました。

若手教員の指導力向上を目的とした授業公開で、今年度の校内研究の柱の一つです。

「教師が教えるから、子どもが学ぶへ」の授業の転換が求められています。

担任は、子どもから出された解決のアイデアを、整理して黒板にまとめていました。

黒板に書きながらも、子どもたちの様子を見て感じ取りながら、

「なるほど!いい考えだね。」「みんな、〇〇さんの考え方分かった?」

「もう一度聞きたいな、説明してくれる」「これは、さっきの誰さんと同じ考え方?」

などと、価値付けたり、繰り返したり、関連付けたりと、コーディネートする先生。

このような学びを続けることで、「教えるから、子どもが学ぶ」授業に近づくのでしょうね。

見つけたーっ!キャベツの裏に!

朝の畑から大声!

「見つけたーっ!」「キャベツの裏に!」

卵のようなものを見つけた2人の声でした。

聞けば、卵は色違いが2つとのこと。担任の先生にお話しすると意気込む2人。

観察での発見の喜びにあふれていました。

感謝して給食を食べる

給食センターの栄養教諭の先生による食育の授業がありました。

給食センターでは、食べ物の安全を第一に、毎日、とてもたくさんの給食を作っいます。

暑い夏の日も、時間に遅れないよう作業をするのは、私たちの想像以上に大変なお仕事です。

また、生産者の皆さんは、子どもたちの成長を願い、安全でおいしい食材を

心を込めて作ってくださっています。

好き嫌いせず、感謝して給食をいただきたいと思います。

しかし、一昔前に比べ、学校での給食指導は、難しさを増しています。

野菜やお魚に箸をつけない子。おかずとご飯をバランスよく食べられない子。

嫌いなメニューの日は機嫌が悪かったり、お休みしてしまう子も・・・

体と命をつくる食事です。植物や動物の命をいただいている私たちです。

プール気持ちいい!!

絶好のプール日和!

空の青!太陽に輝くプールの水の青!

風は少しひんやりしていますが、気持ちのよいプール日和です。

ところで、近隣の中学校にはプールはないので、

6年生にとっては、学校でのプール学習は今シーズンが最後かも?

いっぱいプールに入れるといいですね。

みんな真剣!シェイクアウト訓練

一関市のFMラジオに合わせて、シェイクアウト訓練を行いました。

みんな真剣です!

笑顔あふれる縦割り班遊び

6月5日、縦割り班活動が行われました。みんな笑顔です。

プログラミング的思考?

6/10(土)「いちのせきITキッズプロジェクト」の

開講式と第1回研修会が、本校を会場に行われました。

今回は、下の写真のロボットを、プログラミングで操作する体験でした。

例えば、①1m直進 ②右に90度回転 ③1m直進 の3スッテプのプログラミング。

これを、2ステップのプログラミングにするとすれば・・・

①右に45度回転 ②√2m直進 と、ステップが一つ減らせます。

もし本物の車で長い距離を走るとすれば、時間やエネルギーの節約にもつながる考え方。

考える際、その物事の動作や順序を理解し、効率的に意図した動作や結果を導くために

考える力がプログラミング的思考。コンピュータ操作技能というよりも、

「ゴールにたどり着くための段取り力」をきたえるのが、プログラミング教育です。

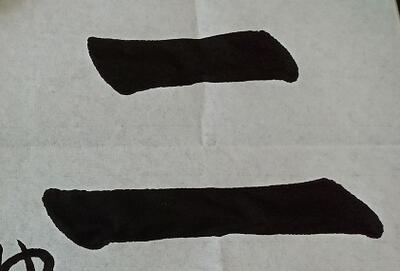

集中してるね! 二 二 二

毛筆の学習を始めたばかりの3年生をのぞいてみました。

みんな落ち着いて取り組んでいて感心!感心!

文字は落ち着きと集中が大切ですから。

一画ずつを、どっしりと書いているのも素晴らしい!

作品を3つ紹介します。

ビルマのたて琴?なぜここに?

5年生のオープンスペースで大発見!

何だろう?これは?

そばに展示してある資料を見ると、

あの「ビルマのたて琴」ではありませんか!

5年生の総合学習「なるほどザ・ワールド」に関連した資料のようです。

ちなみにご存じのとおり、「ビルマ」は今の「ミャンマー」ですね。

たて琴を含め、すべて担任の先生の私物とのこと。

かつてミャンマーの音楽教育の立ち上げに関わる支援で訪問した際、

興味があって買い求められたものとのこと。

「ビルマのたて琴」を持っている方に出会ったのは初めてです。

子どもたちの関心を世界の国々に向けさせようとする

先生の熱意に脱帽です。

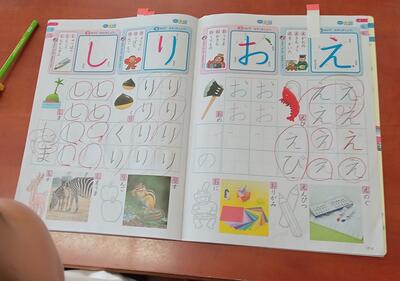

ていねいな字は心も伝わる

1年生が、ひらがなの学習をしていました。

学習ノートの文字がとてもていねいで感心しました。

初めて1年生を担任した際、先輩に教えていただいたことを思い出します。

「ゆっくり、ていねいに書いていることを、いっぱいほめてあげよう。」

「お手本を近くにおいて、よく見て、ゆっくりていねいに書くがんばりをほめる!ほめる!」

「ダメだ!字がきたない!では、書くことが嫌いに。消しゴムで消すを繰り返すくせがつく。」

「鉛筆をしっかり持って、ぬり絵をていねいにぬることも、いい字を書く力になる。」

「ていねいな字は一生の宝。きれいな字でなくていい、ていねいな字が心も伝わる。」

トトロの踊りで「芽よ出ろ!大きくなあれ!」

6月に入り、1年生はアサガオ、2年生はミニトマトへの

水やりをがんばっています。

水をちゃんとあげているので、アサガオもミニトマトの芽も

どんどん出てきています。

「芽よ出ろ!」「大きくなあれ!」と、

「となりのトトロ」でサツキとメイ、トトロが、畑でおどったシーンをまねしてみたら・・・

今の2年生でも、ちゃんと分かっていました。

「となりのトトロ」の公開は1988年ですから、何と35年も前!

名作アニメは、時代をこえて親しまれているのですね。